Квир-каталог Эрмитажа

Пётр Воскресенский-Стеканов • 11 апреля 2025

Одними из важных составляющих квир-идентичности являются квир-культура и её исторический аспект. В данной статье на примере новаторского исследования коллекций Эрмитажа мы рассмотрим до сих пор получивший малое освещение вопрос российской квир-музеологии. Вновь придавая огласке утерянное или замолчанное в культуре прошлого, мы закладываем фундамент конструирования идеалов настоящего и обретаем инструментарий для формирования лучшее будущее.

Издание второе, исправленное и дополненное.

В XX веке в странах Западного мира активистами были созданы первые публичные квир-музеи. Позднее ведущие мейнстримовые музеи искусства (такие как Прадо или Британский музей) не только стали устраивать временные выставки по квир-тематике, но и создали специальные маршруты по своей постоянной экспозиции, делая этот аспект культуры достоянием широких масс.

Однако малоизвестно, что первый квир-музей в России был открыт не позднее 1908 года — некий господин Г-Гель собрал в своей петербургской квартире коллекцию различных предметов, связанных с темой однополой чувственности. Увы, подробностей этой истории мы не знаем — она дошла до нас лишь через гомофобный пасквиль журналиста и историка Владимира Руадзе. При этом первый известный нам западный квир-музей был открыт значительно позднее — при созданном в 1915 году берлинском Институте сексологии Магнуса Хиршфельда. Таким образом, России принадлежит первенство в квир-музеологии. Однако сталинский геноцид уничтожил даже память об этом достижении.

Российская же квир-история как научная дисциплина зародилась позднее, но одновременно с западной — в 1970-х годах. Пионером её стал американский историк и литературовед российско-еврейского происхождения Семён Карлинский. Затем последовали работы исследовател_ьниц Лоры Энгельштейн, Евы Левиной, Александра Познанского, Дианы Бургин, Владимира Козловского, Николая Богомолова, Софии Поляковой, Александра Эткинда, Ирины Жеребкиной и других. В России были изданы научно-популярные книги об истории российских гомосексуалов, среди авторов которых можно выделить Игоря Кона, Льва Клейна, Юрия Пирютко, Ольгу Жук и Владимира Кирсанова. Важной вехой в изучении отечественной квир-истории стала монография Дэна Хили «Гомосексуальное влечение в революционной России: регулирование сексуально-гендерного диссидентства» (2001). «Новая волна» квир-исследователей, возникшая в ответ на гомофобную политику российских властей в 2010-х годах, представлена Ирой Ролдугиной, Ольгой Хорошиловой, Артуром Клешем, Франческой Стеллой, Владимиром Володиным, Александром Гужаловским, Евгением Берштейном, Алексеем Бурлешиным, Галиной Зелениной, Михаилом Леоновым, Адрианом Селиным, Рустамом Александером и другими.

В 1990-х годах в Москве усилиями Елены Гусятинской был создан Архив лесбиянок и геев. Позднее российские ЛГБТ-активисты начали организовывать общественные тематические библиотеки, устраивать различные исторические выставки, презентации и фестивали, а коллекционеры — собирать старинные предметы. В 2017 году был открыт сайт «ЛГБТ-музей». Наконец в 2020 году автор_ами данной статьи была создана квир-экскурсия по Эрмитажу. А осенью 2022 года, за 10 дней до вступления в силу второго гомофобного закона, им_и был открыт первый в современной России публичный Исторический Квир-музей. В тот же период на основе материалов авторской экскурсии и в рамках петербургского КвирФеста было опубликовано первое издание Квир-каталога Эрмитажа.

Однако до сих пор этот музей, в отличии от его западных «коллег», не выпустил обзора на богатое квир-наследие в своих коллекциях. Как и любой другой музей России. И если в 2008 году в Эрмитаже была возможна выставка «Ганимед с орлом» с из-под полы озвучиваемым гоморомантическим аспектом данного древнегреческого мифа, то после принятия первого российского гомофобного закона о «гей-пропаганде» в 2013 году, античную скульптуру «Спящего Гермафродита» задвинули на периферию зала «Римский дворик», скрыв «непотребство» от петербургской публики. «Казус» статуи теперь можно разглядеть, лишь проснувшись между экспонатами и вжавшись в стену. А в 2022 году на выставке коллекции скульптор Петра I гениталии Гермафродиту… замазали цементной бляшкой.

В данной статье мы вновь берёмся рассмотреть собрание Эрмитажа с точки зрения квир-взгляда, дополнив наше предыдущее исследование. Приступая к этому, стоит отметить, что музейное дело является самой консервативной и «прочной» формой сохранения памяти. Это обусловлено его материальностью, выраженной в двух аспектах: самой вещественностью старинных артефактов и присвоением им определенной ценности (символической и рыночной). Последнее выражается в том, что музейные работники и коллекционеры, исходя в том числе из своей субъективности и политических соображений, осуществляют отбор вещей прошлого. В результате некоторым из них суждено быть объявленными ценным историческим наследием и стать экспонатами музеев, а что-то отправляется на свалку. Таким образом музейное дело не просто сохраняет артефакты прошлого, но и с помощью отбора и расстановки акцентов формирует представления о нём. Учитывая, что до XX века доминировала патриархальная гомофобная культура, важной задачей современной музеологии становится выявление остатков квир-наследия из цензурированных предыдущими поколениями собраний мейнстримовых музеев.

Почему квир?

Выше мы применяли для обозначения темы нашего каталога такие слова как «квир», «ЛГБТ», «гей», «гоморомантичность», «гомосексуальное влечение», «сексуально-гендерное диссидентство». Такое разнообразие обусловлено тем, что в исторической науке не сложилось единой терминологии для обозначения людей, чьё понимание сексуальности и гендера отличалось от доминирующего дискурса о единственно нормальных и монолитных гетеросексуальности, мужского и женского гендеров, а также патриархата. Хотя объективно такие люди существовали на протяжении всей истории человечества, однако они никогда не имели сколько-то продолжительной непрерывной культурной традиции. Проще говоря, гомосексуальный человек, рождённый, например, в XVIII веке, не имел даже понятия о «гомосексуальности» (термин был введён только в 1869 году), а потому он был вынужден сам изобретать себя с нуля, отвечая на вопросы: кто он, что с ним и как ему с этим жить. Таким образом формировалась множество уникальных и непохожих друг на друга идентичностей, которые, тем не менее, образуют континуум альтернатив основному патриархальному дискурсу. В дальнейшем, чтобы не делать каждый раз данную оговорку, для его условного обозначения мы будем стараться использовать слово «квир», но не ограничимся им.

Что такое квир-искусство?

Отнесение того или иного исторического артефакта к предметам квир-искусства задача непростая. Один из самых очевидных способов является поиск изображений конкретных культурных квир-сюжетов. И хотя однополое влечение метко прозвано «неназываемой любовью», музейные коллекции часто содержат явные или скрытые (в том числе шифрованные) истории «гендерного нонконформизма и диссидентства».

Вторым способом является поиск художников, которые сами были вне доминирующего сексуально-гендерного дискурса. Знание данного биографического факта помогает заново переоценить их наследие, разглядев в нём квирную составляющую. Отметим также, что некоторые исследователи утверждают, что эстетические и романтические предпочтения художника можно реконструировать не опираясь на биографию, а исходя только из анализа его произведений. Радикальная интерпретация этого подхода говорит о том, что вплоть до XX века практически любое эротическое изображение мужчины было квирным, поскольку создавалось художником-мужчиной. Перспективы завораживают…

С другой стороны, доминирование мужчин в общественной и культурной жизни существенно ограничивало представленность отношений между женщинами. Игорь Кон метко назвал их «дважды неназываемой любовью», поскольку женщины-лесбиянки поражены в истории два раза: первый раз — как женщины, а второй — как гомосексуальные люди. С другой стороны, изображение лесбийских сцен часто служило для развлечения гетеро-мужчин, таким образом они становились мейнстримово «декоративными». Что, впрочем, не препятствовало апроприации такого искусства квир-женщинам. В связи с этим они хоть и представлены в данном каталоге, но, к нашему огорчению, в меньшей степени.

Важное значение имеет также интерпретация произведений искусства как обществом в целом, так и квир-людьми в частности. Поэтому иногда арт-объект помимо задумки художника может приобретать совершенно иные и неожиданные прочтения.

Фасад Нового Эрмитажа. Справа налево статуи: Иоганна Винкельмана, Бенвенуто Челлини и Микеланджело Буонарроти

Эрмитаж является уникальным музеем в плане презентации квир-искусства, поскольку эта тема представлена не только предметами коллекций, но в буквальном смысле зашифрована в его стенах.

Фасады здания Нового Эрмитажа, построенного в середине XIX века архитектором Лео фон Кленце, по задумке автора был украшен статуями великих деятелей искусства всех времён. Почётное первое место среди этих скульптур занимает изваяние немецкого историка и «отца искусствознания» Иоганна Винкельмана, которое открывает галерею «достойных» на южной стене, справа от портика с Атлантами. Именно благодаря этому человеку Европа заново обратилась к наследию Античности и сформировала представление об искусстве той эпохи. Само здание Нового Эрмитажа спроектировано в соответствии с идеями учёного. Примечательно, что Иоганн Винкельман был гомосексуалом и его интерес к древней истории греков и римлян был обусловлен в том числе тем, что эти цивилизации гораздо свободнее принимали однополую любовь, чем современное ему общество. Через наследие Винкельмана данные представления получили распространение в европейской культуре. Гомосексуальность стала и причиной гибели учёного — будучи очарованным одним итальянским юношей он приблизил его к себе. Но тот оказался преступником, который задумал ограбление — он заколол Винкельмана кинжалом прямо в постели и похитил его имущество. Облачённая в тогу эрмитажная статуя учёного кажется содержит намёк на гомосексуальность — его фигура опирается на обнаженный торс юноши-атлета.

Ещё одна скульптура, расположенная на западном фасаде Нового Эрмитажа, с включением обольстительной обнажённой мужской натуры не случайно принадлежит знаменитому итальянскому скульптору эпохи Возрождения Бенвенуто Челлини. Общеизвестно, что в течении своей жизни художник неоднократно обвинялся в однополых романах, которые считались в то время преступлением, а в двух случаях даже был осуждён за это. Гомоэротические статуи Челлини стали классикой мирового искусства, среди которых «Персей», «Ганимед с орлом», «Аполлон и Гиацинт», «Нарцисс».

Эрмитажная статуя другого выдающегося художника эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти в отличие от предыдущих изображений с первого взгляда кажется молчит о его гомосексуальности: вместо обнажённого юноши пару ему составляет скульптура бородатого Моисея его же авторства. Однако известно, что данное изваяние было создано художником как портрет папы римского Юлия II. Об этом главе Католической церкви упорно ходили слухи как о гомосексуале. Именно для гробницы Юлия II Микеланджело создал экстатическую гомоэротическую скульптуру «Умирающего раба». Она занимает знаковое место в наследии художника, почти всё творчество которого воспевает мужскую обнажённую натуру. И хотя его адресованная мужчине любовная лирика получила широкую известность спустя полвека после строительства здания Нового Эрмитажа, однако вышеуказанные наблюдения более чем любопытны.

Среди скульптур на фасаде музея мы не найдём ни одной женской фигуры. Эта пустота — сама по себе памятник патриархальному гендерному подавлению. Отметим и запомним его.

Если вы открыли этот каталог перед визитом в Эрмитаж, то знайте — войти в него можно и через двор Шуваловского переулка, пройдя мимо указанных скульптур на фасаде.

Зевс и Ганимед

Статуя «Юпитера-Победоносца». Рим, I в. Мрамор, бронзированный гипс. ГР-4155. Зал 107

Античная цивилизация не воспринимала однополые отношения как строго табуированные. Согласно древнегреческим мифам почти все боги-мужчины Олимпийского пантеона имели подобные романы. Самая знаменитая легенда описывает любовь верховного бога-громовежрца Зевса (лат. Юпитера) к троянскому принцу-пастуху Ганимеду (лат. Катамиту). Согласно этому мифу, будучи покорённым красотой земного юноши, Зевс обернулся орлом и похитил его на небо, сделав своим любовником и виночерпием, а также подарив ему бессмертие с вечной молодостью. По римскому имени принца в старину нарицали гомосексуальных мужчин — «катамитами».

Эрмитажная статуя Юпитер-Победоносца уникальна. Созданная в эпоху римской династии Флавиев, она копирует колоссальную древнегреческую фигуру Зевса Олимпийского, почитаемую как одно и семи чудес света. Будучи 3,5 метров в высоту и возвышаясь на метровом постаменте, она изображает восседающего на троне величественного полуобнажённого курчавого длинноволосого и бородатого бога. На кисти его полусогнутой правой руки стоит крылатая богиня победы Ника. Поднятой согнутой левой рукой он держит посох, на земле рядом с точкой опоры которого у ног Зевса восседает его божественный зверь-атрибут — орёл.

Искусство античности изобилует изображениями союза Ганимеда и Зевса. В Эрмитаже они представлены во множестве. Однако в современной музейной экспозиции древние статуи Юпитера-Победоносца и Ганимеда из цензурных соображений разобщены по разным залам. Примечательно, что до революции это было не так. Тогда по бокам скульпторы Юпитера располагались статуи «квир”-юношей — Ганимеда и Гиацинта (так называемого Эрота Соранцо, о котором ниже). Но в советское время их заменили сначала на бюсты негров, а потом — стариков. Последние сохраняются на этом месте до сих пор.

Фотография зала Юпитера. 1880-1890 годы

Из всего обилия экспонатов Эрмитажа, изображающих Ганимеда и Зевса, выделим древнеримские статую и барельеф греческого красавца.

Статуя «Ганимед с орлом». Рим, II в н. э. Мрамор. ГР-10322. Зал 121

Скульптура «Ганимед с орлом» изображает обнажённого атлетично сложённого коротковолосого курчавого юношу, из одежды на котором лишь фиговый листок и слегка прикрывающая плечи накидка-хламида. Выпрямленной вдоль тела правой рукой он изящно обвивает и прислоняет к плечу пастушеский посох, а согнутой левой, вальяжно опираясь и перенося центр тяжести вбок, обнимает за шею гигантского орла, восседающего на высоком камне. Задумчивый взгляд Ганимеда остранённо-мечтательно направлен куда-то вдаль, в то время как раскрывший крылья орёл обращён к его лицу, словно ловя внимание юноши.

Горельеф «Ганимед, кормящий орла». Рим, конец I в. до н. э. Мрамор. ГР-3098. Зал 102

Горельеф «Ганимед, кормящий орла» изображает предельно андрогинную фигуру юноши, сидящего на покрытой тканью табуретке. На коленях, подпирая левой рукой за основание, он держит большой кубок, а пальцами правой изящно обнимает снизу шею гигантского орла, кормящегося из этой чаши. Этот сюжет восходит к древнему античному изображению, в котором смешиваются до степени неразличения два образа: мужчины Ганимеда и женщины-богини Гебы. Таким образом мы видим не только древний памятник однополой чувственности, но и гендерной нонконформности.

Надо отметить, что античное общество не считало однополые отношения некой врожденной характеристикой или идентичностью человека. В такие связи по тем представлениям могли вступать любые люди и это не считалось чем-то предосудительным. При этом для патриархального античного общества отношения между мужчинами имели определенную проблемность. Дело в том, что они выделяли в такой паре «любящего» (доминирующего) и «любимого» (подчиняющегося). Доминирующий мужчина в результате однополых отношений повышал свой социальный статус, а вот подчиняющийся в нём терял. Изображение мужчин как носителей власти в эротическом или даже романтическом взаимодействии считалось неприличным. Именно поэтому в Древнем Риме Юпитер изображался с Ганимедом не в виде человека, а в образе орла. Помимо описанных выше артефактов в коллекции Эрмитажа есть многочисленные резные камни с этой сценой, а также схожим, но более древним сюжетом похищения. Но все эти изображения достаточно сдержаны, даже наполнены некоторой холодностью, которая призвана подчеркнуть внутреннее достоинство героев и общественное приличие. Впрочем, как известно, римляне позволяли себе и «неприличное искусство», красочным примером которого может служить, например, кубок Уоррена в Британском музее. Аналогичные древнегреческие примеры мы опишем чуть позже.

Мать Граций, мисс Ангел

Автопортрет Ангелики Кауфман. 1780-85 гг. ГЭ-7261. В фондах

Обратимся к картине, незаслуженно спрятанной в фондах Эрмитажа. На портрете по пояс изображена сидящая в полоборота молодая элегантная женщина со спускающимися на плечи кудрявыми волосами. Она одета в воздушное белое декольтированное платье и широкополую шляпу с шёлковым бантом на ней. Картина выполнена в мягких, пастельных тонах. Взгляд девушки спокоен, в нём читается ум и проницательность, губы сложены в легкую улыбку.

Это автопортрет известной европейской художницы Ангелики Кауфман. Современники нащывали её называли матерью граций и мисс Ангел. Она была исключительным феноменом XVIII века: не просто одной из немногих женщин-художниц своего времени, но приобретшей профессиональную известность и популярность. Причём Кауфман добилась успеха в сложном жанре исторической живописи. Она была одной из двух женщин среди 34 членов-основателей Королевской академии искусств в Лондоне, а также членом Флорентийской, Венецианской, Академии Клементина в Болоньи и Св. Луки в Риме. Уже этот выход за рамки гендерной нормативности того времени притягивает к ней квир-взгляд.

Личная жизнь Кауфман также примечательна. Ей приписывали многочисленные романы с мужчинами, в том числе с своим другом и учителем антиковедом Иоганном Винкельманом, откотором мымуже упоминали выше. Она была дважды замужем. Первый раз Кауфман заключила брак в 26 лет с неким аферистом. Этот союз очень скоро обернулся скандалом и через пару месяцев был признан недействительным. Возможно под ним скрывалась попытка заключить фиктивный брак, поскольку отсутствие замужества бросало тень на репутацию женщины, что могло существенно препятствовать построению ею карьеры, закрыв ей доступ в «приличное общество» и лишив клиентуры. Скандал послужил предлогом дальнейшего отказа художницы от брака. В 40 лет Кауфман вышла замуж за коллегу и друга — 55-летнего Антонио Цукки. Детей у них не было. Отношения между супругами были скорее деловые. Этот поздний союз с много старшим её партнёром также подозрителен с точки зрения мотивов. Впрочем, брак сам по себе квирность не исключает не только ввиду существования бисексуальности, но также из-за его традиционной безальтернативности в прошлом.

Ангелина Кауфман активно развивала свои связи в обществе через знакомства и тесную дружбу с женщинами. Гомосоциальные формы взаимодействия были одним из способов женского освобождения того времени. Для окружающих людей эти связи были приемлемы и даже романтизировались как дружба-сестринство и дружба-любовь. С другой стороны, в такие гомосоциальные общности были включены и гомосексуальные женщины, для которых это был одновременно и способ поиска знакомств, и способ замаскировать порицаемую в то время любовь. Среди подруг Кауфман были квиры, например лондонская скульпторка Энн Деймер, чей портрет она кажется неслучайно изобразила в облике матриархальной богини Цереры. На портрете Элизабет Фостер, написанном в разгар её скандального романа с леди Джорджианой Кавендиш, последняя присутствует на медальоне своей любовницы. Среди других вероятных квир-женщин из окружения художницы можно назвать королеву Обеих Сицилий Марию Каролину и деятельницу российского Просвещения княгиню Екатерину Дашкову.

В творчестве Кауфман также присутствует то, что можно назвать квир-искусством. Центральным приёмом её исторической живописи было изображение женщин главными героинями картин, с одной стороны, и последовательная феминизация образов рисуемых мужчин, с другой. За последнее Кауфман особо подвергалась критике и насмешкам. Её буквально обвиняли в рисовании «геев и трансвиститов», хотя мало кто мог в это поверить всерьёз. Ранее считалось, что феминизация была следствием «плохого знакомства» художницы с мужской анатомией, так как в то время женщина из-за общественных правил приличия не могла рисовать обнаженных натурщиков. Однако современные исследователи доказали, что художница тайно изучала мужскую анатомию. Сейчас её манера живописи считается сознательной творческой позицией, направленной на слом патриархальной гендерной модели. Хотя этот художественный приём Кауфман очевидным образом конструирует прежде всего новое понимание мужественности и женственности, однако он может рассматриваться и как указание на принадлежность живописицы к квир-людям.

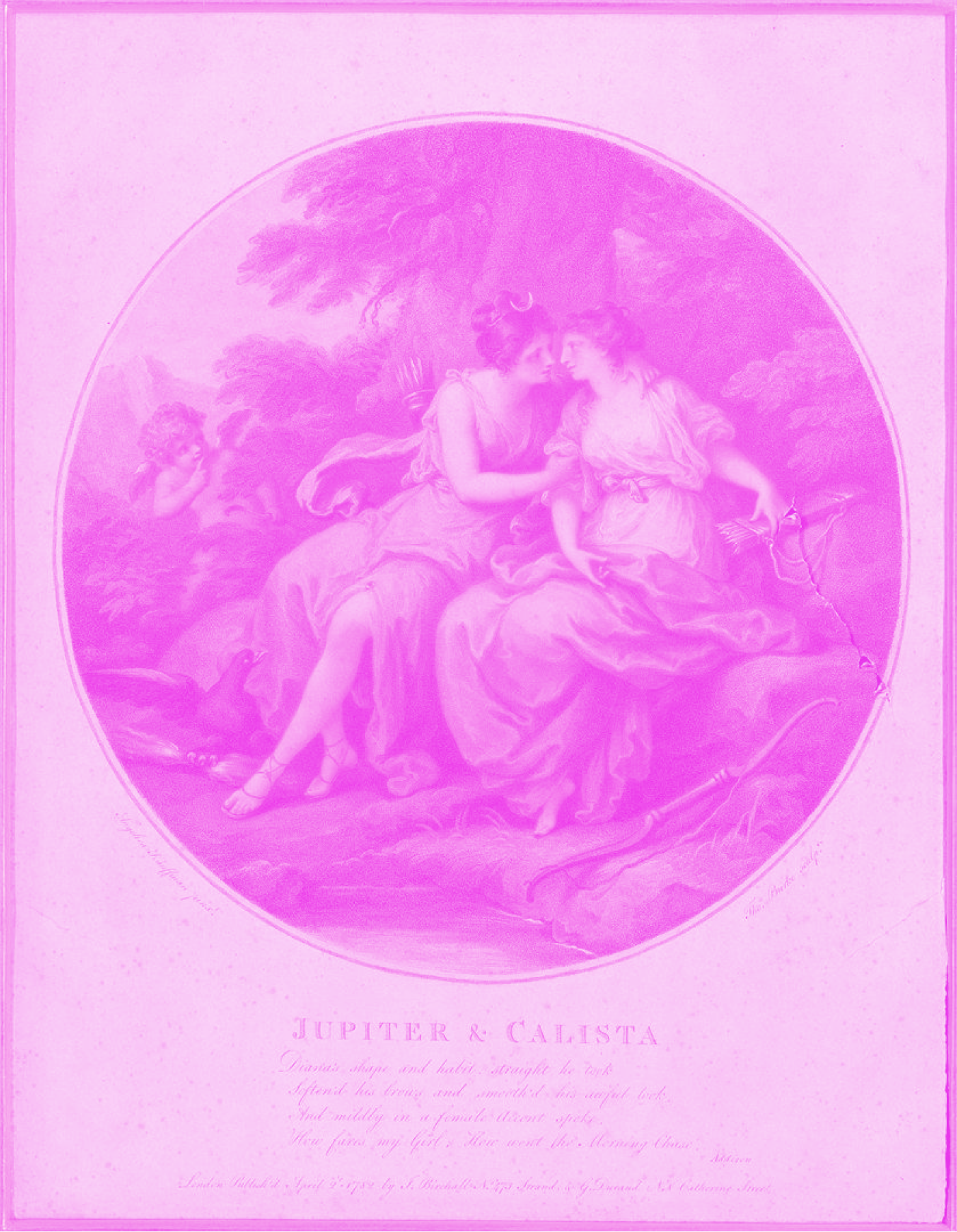

Гравюра «Диана и Каллисто». 1782 год. Томас Бек по картине Ангелики Кауфман (17-60-70 гг.). ОГ-370784. В фондах.

На гравюре, также спрятанной музеем от публики, изображён ещё один миф об «оборотничестве» Зевса, который является одним из основных женских квир-сюжетов — о соблазнении нимфы Каллисто.

Согласно легенде, верховный бог влюбился в нимфу-спутницу богини-девственницы Дианы. Однако девушки из её свиты давали священный обет целомудрия. Чтобы преодолеть это «затруднение», Юпитер изобрёл нетривиальное решение — он принял облик самой Дианы. Далее миф имеет две версии. Согласно древнегреческой комедии Амфиса, дошедшей до нас в изложении по «Астрономии» Псевдо-Гигина и затем повторённой, например, в опере Франческо Кавалли (1651), именно в таком виде он склонил девушку к близости. Согласно «Метаморфозам» древнеримского поэта Овидия, после первого поцелуя обман Юпитера раскрылся, когда он коснулся нимфы, Каллисто попыталась оказать сопротивление, но была изнасилована.

Этот античный миф стал у западных живописцев излюбленным легальным способом для изображения де-факто лесбийских (и иногда трансгендерных) сцен. Хотя в большинстве примеров он носил «декоративный» характер, поскольку в патриархальном обществе женщины не воспринимались как самостоятельные личности, а лесбийские отношения понимались как «прелюдия» к «настоящему взаимодействию» с мужчиной.

В своей работе Кауфман продолжает европейскую традицию иконографии сюжета о соблазнении нимфы Каллисто, но значимо преобразует её.

На круглой картине изображены две женские фигуры. Они сидят на больших камнях. За ними посередине холста виднеется ствол дерева с нисходящими, свисающими ветвями. Справа и слева от него — кусты, буйная зелень которых лишь слева отступает и открывает взору вид на далёкую горную гряду. Ног девушек касается берег озера. Эти детали пейзажа огораживают женщин от окружающего мира, тем самым придавая интимность и сокровенность их пространству.

ЛжеДиана-Юпитер изображена сидищей слева. Её облачённые в греческие сандали ноги обращены в левую сторону, в то время как корпус тела разворачивается и наклоняется вправо — навстречу нимфе Каллисто. Богиня одета в светлую высоко подпоясанную тунику, подол которой спускается до земли и из его сколотого фабулой бокового разреза обнажается лишь левая голень, грациозно отставленная в сторону. Дуновение ветра вырывает дугу шарфа (хвоста пояса?) из-за спины богини. Её тёмные волосы собраны на греческий манер лентой на затылке, и лишь небольшие пряди спускаются вдоль висков. Причёску венчает полумесяц, из-за плеча слева выглядывает колчан со стрелами — это символы богини Дианы. Слева у ног девушки согласно канону изображён чёрный орёл с молниями в лапах. Птица смотрит на пару, отставив одно крыло в левую сторону. Орёл как символ Юпитера указывает зрителю на истинную личность лжеДианы.

Богиня наклоняется к сидящей рядом нимфе. Правой рукой лжеДиана берёт Каллисто за левый локоть, а левой рукой приобнимает её за шею, нежно притягивая к себе.

Нимфа Каллисто облачена в аналогичную светлую тунику. Её фигура обращена в левую сторону. Подобранные под себя ноги укрывает большой плащ, который она придерживает вытянутой вдоль тела правой рукой. Левой рукой Каллисто откладывает в сторону свой колчан со стрелами, её лук лежит внизу и несколько в стороне, облокоченный на камни.

Фигуры изображены исполненными внутреннего достоинства, без патриархальной «декоративной» наготы. При этом они нарисованы в одинаково светлых тонах и сидящими на одном уровне, что указывает на их равенство во власти и гендере в представленной сцене. Кауфман отказывается от традиционного для этого сюжета деления ролей на доминирующую мужскую и подчиняющуюся женскую, когда ЛжеДиана как мужская фигура рисовалась в тёмных тонах, активной, нависающей, даже агрессивной позе, а Каллисто — безвольной, стеснительной или испуганной. И хотя лжеДиана наклоняется к Каллисто и мягко притягивает её, однако нимфа кажется по своей воле наклоняется к ней в ответ. Взгляды девушек встречаются и в них запечатлено то, что можно назвать взаимностью и зарождающейся любовью. Подразумевается, что Каллисто испытывает ответные чувства и именно к женщине.

За спиной Дианы из-за кустов на пару девушек глядит Купидон. В левой руке он держит лук, а указательным пальцем правой в призывающем хранить молчание жесте прикасается к губам, то ли намекая на обман Юпитера, а то ли — на тайну «неназываемой» любви между женщинами. Подобное изображение Купидона для иконографии рассматриваемого сюжета довольно необычно.

Примечательно, что в XX веке картина Ангелики Кауфман «Юпитер и Каллисто» будет многократно растиражирована в европейском фарфоре. В СССР такая посуда приобрела огромную популярность и получила неофициальное название «Мадонна», которое проистекает из вульгарных представлений советских граждан о европейском искусстве. Впрочем, некоторые угадывали суть сюжета, а потому второе прозвание таких сервизов — «Бабы лапаются» или просто «Лесбиянки». Согласно исследованию автора каталога, данный феномен мог быть следствием лесбийского культурного «партизанинга», о чём готовится отдельная публикация.

Коллекция древнегреческих амфор

Амфора краснофигурная: Зевс и Ганимед. Аттика, V век до н. э. Мастер Хорроу. ГР-4485. Зал 118

Амфора краснофигурная: Гермес и Ганимед. Аттика, V век до н. э. Мастер Пана. ГР-7028. Зал 118

В коллекции Эрмитажа представлены и древнегреческие гоморомантические изображения. И хотя в электронном каталоге музея они указаны как недоступные для публики, однако внимательный зритель сможет их найти в огромных шкафах античной керамики. Например, две амфоры, на которых изображены все те же Ганимед с Зевсом (во втором варианте Гермесом, в соответствии с одной из версий мифа). Здесь бог изображен в человеческом обличье. При этом он гораздо выше юноши, что призвано подчеркнуть различие божественной и человеческой, доминирующей и подчиняющейся природы. Эту разницу в росте не следует трактовать как указание на незрелость молодого человека — такие связи античным обществом порицались. Бог изображен бегущим за юношей. Преследование нашими современниками воспринимается как харассмент и считается недопустимым, однако для древнегреческого общества это было одной из приличных форм изображение любовных отношений. И это не означает, что само преследование буквально имело место. Просто «любимый» для защиты своего достоинства мужчины должен был изображаться «незаинтересованным» или «уклоняющимся». На первой амфоре юноша держит в руках петуха, который в Древней Греции считался символическим подарком от мужчины-”любящего». На второй он играет с обручем, аллегорически обозначающим его молодость. Примечательно, что последняя амфора стала предметом для вдохновения российского поэта Михаила Кузмина («Панорама с выносками»), который был одной из звезд Серебряного века и гомосексуальной субкультуры начала XX века в частности.

Килик краснофигурный: комос. Афины, V век до н.э.. Мастер Панайтия. Б2110. Зал 116

Хотя в Эрмитаже, как показано в этом каталоге, скорее мы встретим примеры цензуры квир-темы, но по крайней мере до последнего момента имело место и демонстрация редкого для Античности откровенного гомоэротического сюжета. Под один из древнегреческих киликов кто-то из смотрителей положил зеркальце, с помощью которого можно рассмотреть рисунок на его оборотной стороне. На нем изображен комос — ритуальное действо, сопровождавшееся оргиями и бывшее неотъемлемой частью культа бога Диониса. В данном случае мы видим сатирическую сцену, которую можно воспринять как имеющую сексуальный подтекст. «Вы танцуете или дерётесь?». Примечательно что обычно, если такие сцены и изображались древнегреческими художниками, то они предпочитали рисовать не людей (что считалось неприличным и оскорбительным), а мифических существ — сатиров. Тем ценнее редкий «хулиганский» эрмитажный артефакт.

Статуя Аполлона. Рим, II век. Мрамор. ГР-4186. Зал 114

Так называемый Эрот Соранцо (Гиацинт?). Рим, I век до н. э. Мрамор. ГР-3095. Зал 109

Статуя Аполлона с «бантом». Рим, II век. Мрамор. ГР-1747. Зал 121

Говоря о гоморомантических мифах Античности, нельзя пройти мимо бога искусств, красоты и солнечного света Аполлона. Особое место в его культе занимали многочисленные любовные истории, среди которых отдельную группу составляли однополые романы. Самый знаменитый миф повествует о любви Аполлона и спартанского принца Гиацинта. Этот роман закончился трагедией — во время игры возлюбленных в метания диска бог Зефир, позавидовав их отношениям, направил ветер так, что снаряд попал в голову юноши и убил его. Из крови умирающего Аполлон создал цветок, который был назван именем Гиацинта.

В собрании Эрмитажа есть множество античных изображений Аполлона. Одна из скульптур воплощает его в андрогинном образе с прической «аполлонова банта» — пучком волос, собранным в виде банта над лбом. Такая деталь по предположению историков искусства могла служить аллегорией Солнца. Однако любопытно, что эта манера изображение сделала голову Аполлона излюбленной моделью для рисования в художественных школах: как бы не старались неопытные ученики, у большинства из них в первые разы на рисунке получается женщина. Такую особенность изображения можно было бы расценить как указание на гендерную амбивалентность бога искусств.

В собрании Эрмитажа есть предполагаемая статуя Гиацинта — Эрот Соранцо. Обнаженный юноша изображен развёрнутым вполоборота, с устремленным вверх взглядом. Искусствоведы предполагают, что он должен смотреть на несохранившуюся парную колоссальную скульптуру возлюбленного Аполлона, составляя с ней единую композицию.

Также мы не можем не отметить копию Аполлона Бельведерского, которая украшает вестибюль Советской лестницы и именно её бюст с «бантом» стал классикой мировой культуры.

Статуя Диониса. Рим, II в. Мрамор. ГР-4166. Зал 109

Статуя отдыхающего сатира. Рим, II в. Мрамор. ГР-5591. Зал 110

Античный бог виноделия, веселья, оргий и экстаза Дионис (Вакх, Бахус) также известен мифами, в которых фигурируют его однополые романы. Хотя они были менее популярны чем легенды о Ганимеде или Гиацинте. Один из самых подробных дошедших до нас — миф об отношениях бога и Ампела, сына нимфы и сатира. Согласно этой легенде Дионис влюбился в этого прекрасного юношу. Позднее в результате несчастного случая (или из мести других богов Дионису) Ампел трагически погиб. По воле богов он был превращён в виноградную лозу, из плодов которой люди стали делать новый, наделённый необычными свойствами напиток — вино. Таким образом, Ампел стал источником основных атрибутов и божественной силы Диониса. Согласно Овидию он также был вознесён на небо как звезда Виндемиатрикс. Историки искусства спорят — являются ли многочисленные античные изображения обнимающегося с юным сатиром Дионисом гомоэротическими вообще и стоит ли отождествлять некоторые из них с Ампелом в частности.

Адриан и Антиной

Античность также дала нам и самую известную невыдуманную историю о любви двух мужчин — древнеримских «Ромео и Ромео» — римского императора Адриана и греческого юноши Антиноя.

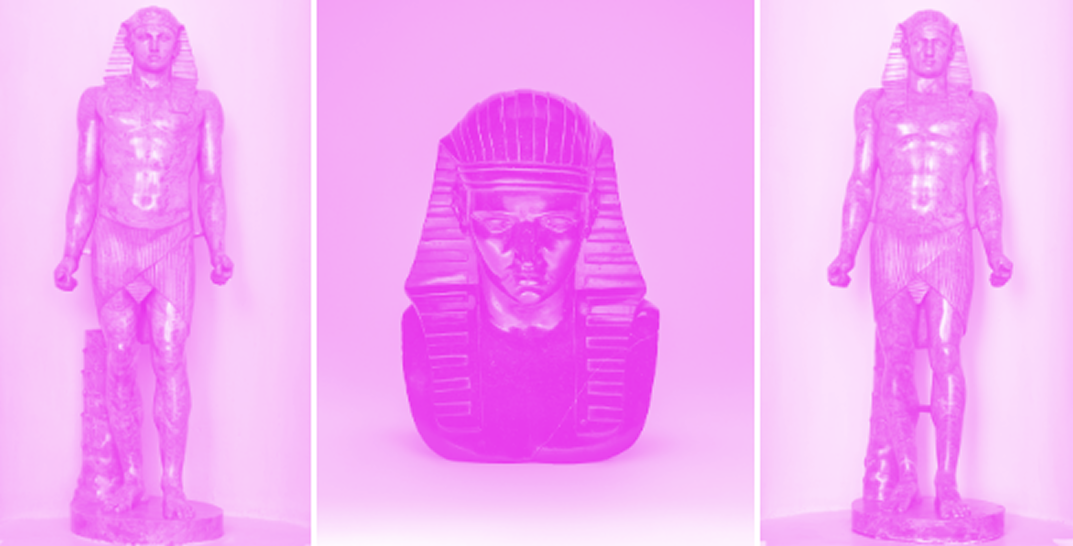

Бюст Антиноя-Диониса. Рим, II в. Мрамор. ГР-1705. Зал 128

Статуя Адриана. Рим, II в. Мрамор. ГР-3066 Зал 107

В истории Рима было пять так называемых «хороших императоров», во время правления которых государство достигло своего наивысшего расцвета, получили значительное развитие наука и искусство, а политический террор снизил накал. Одним из них был император Адриан. Будучи гомосексуалом, он женился лишь для того, чтобы породнится с предыдущим правителем и перенять от того власть. Гомосексуальность определила увлечение Адриана наследием Древней Греции, в которой однополые связи были более принимаемы нежели в Риме. В том числе благодаря этому интересу правителя в Римской империи снова наступила эпоха культурного подъема.

Путешествуя по Греции, Адриан встретил в Вифинии юношу Антиноя. Он влюбился в него и сделал своим фаворитом. В качестве спутника Антиной сопровождал императора во всех путешествиях. Однако характер их отношений не был публичным, лишь позднее историки стали прямо указывать на любовную связь. Адриан и Антиной прожили вместе примерно 7 лет. Во время путешествия по Египту юноша при загадочных обстоятельствах утонул в Ниле. Император был поражён горем. По его воле в обход Сената Антиной был объявлен богом. Культ юноши достиг беспрецедентных для римской истории масштабов: недалеко от места его смерти был основан город Антинополь, его именем назвали новое созвездие и цветок красного лотоса, в различных городах империи в его честь были учреждены праздники и игры, возводились посвящённые ему храмы и алтари, чеканились монеты с его портретами, создавались многочисленные скульптурные портреты. По количеству изображений Антиной уступает лишь нескольким римским императорам. Культ юноши, как правило, был синкретическим. Это значит, что его образ смешивался с чертами других богов. Особенно часто он изображался в виде богов воскрешающихся — Диониса или Осириса. Император надеялся, что его возлюбленный таким образом обретёт новую жизнь. И это случилось, но много позже — в XVIII веке эта история любви приобретет культовый статус в зародившейся гомосексуальной субкультуре, а его портреты станут вновь производиться в промышленных масштабах. Примеры этого мы рассмотрим далее.

Колоссальный бюст Антиноя-Диониса-Осириса. Рим, II в. Мрамор. ГР-4220. Зал 128

Бюст Антиноя-Меркурия. Рим, II в. Мрамор. ГР-1708. Зал 128

В собрании Эрмитажа есть три великолепных античных бюста Антиноя. Однако в отличии от европейских музеев они стоят в отдельном зале нежели статуя Адриана. А подпись под ними говорит, что Антиной был «любимцем» императора. Это довольно красноречивый пример музейной цензуры.

С колоссальным эстетически непревзойдённым бюстом Антиноя в образе Диониса-Осириса из коллекции Кампана связан один из советских «квир-обычаев» — ленинградские гомосексуалы имели традицию приносить перед ним клятвы верности и тайно играть импровизированные свадьбы, обмениваясь кольцами.

Гермафродит

Статуя «Спящий Гермафродит». Рим, II в. Мрамор. ГР-4167. Зал 108

Античная культура имела довольно широкие представления и о гендерных ролях. И хотя общество было патриархальным, оно подразумевало возможность иных полов нежели только мужчина и женщина.

Согласно античным мифам у богов Афродиты и Гермеса был сын Гермафродит. От родителей он унаследовал невероятную красоту. По достижению зрелости Гермафродит отправился путешествовать. Однажды во время своих странствий он остановился отдохнуть и искупаться в источнике около греческого города Галикарнаса. Там его увидела водяная нимфа Салмакида, она страстно влюбилась в юношу и попыталась завоевать его симпатию. Однако её чувства были им отвергнуты. Тогда во время купания Гермафродита в источнике она прильнула к нему и обратилась к богам со страстной просьбой навеки соединить её с возлюбленным в единое целое. Боги выполнили желание нимфы, и эти двое слились в одно двуполое создание, обладающее одновременно и мужскими, и женскими признаками — в «гермафродита».

Культ Гермафродита часто отождествлялся с культом Эроса и имел огромную популярность и значение в античном обществе.

В собрании Эрмитажа большое количество античных изображений Гермафродита. Мы выделим знаменитую статую «Спящего Гермафродита». Она изображает бога, лежащего на постели вполоборота. При этом с одной стороны он выглядит полностью как женщина. А если его обойти, то с другой стороны видны мужские гениталии. По словам бывшего хранителя Эрмитажа Николая Иванова, после принятия закона о «гей-пропаганде» в 2013 году скульптура «Спящего Гермафродита» была придвинута вплотную к стене, так что разглядеть её вторую сторону почти невозможно. Это ещё один пример варварской цензуры в музее.

С этой статуей также связаны две другие квир-истории. Во-первых, Пётр I, согласно ряду источников бывший бисексуалом, приобрёл в Италии копию «Спящего Гермафродита». Она вошла в его собрание скульптур, которым он очень дорожил и насильно заставлял смотреть своих подданных, непривычных к такому искусству. Эта статуя также хранится в Эрмитаже (Н.ск-861). Примечательно то, что в электронном каталоге Эрмитажа она не сфотографирована с «мужской» стороны, а на прошедшей в 2022 году выставке скульптур Петра I её гениталии… были замазаны цементом. Кураторы музея от комментариев по этому поводу воздержались.

Античную статую «Спящего Гермафродита» директор Эрмитажа Михаил Пиотровский называл своим любимым экспонатом, аргументировав это тем, что в советское время она была кричащим диссидентством на фоне всеобщего государственного ханжества. Именно поэтому перед нею ленинградские геи также играли импровизированные свадьбы, как и перед бюстом Антиноя.

Амфора краснофигурная: Афродита, Эрот и женщины. Апулия, IV век до н. э. Б1700. Зал 118

Множество амфор Эрмитажа с рисунками, подписанными музейщиками как изображение Эротов, на самом деле демонстрируют Гермафродитов. На фотографии выше можно видеть один из таких сосудов.

Античные сюжеты в европейском искусстве

«Гектор призывает Париса на битву». Ангелика Кауфман. 1775 год. ГЭ-6472. Зал 348

«Ахилл среди дочерей Ликомеда». 1786 г. Гравюра Дж. Фациуса по картине Ангелики Кауфман ОГ-370756. В фондах

Вновь обратимся к наследию Ангелики Кауфман. Целый ряд её работ посвящены травестийным мифологическим сюжетам.

В картине «Гектор призывает Париса на битву», Парис изображён сидящим между облачённым в доспехи маскулинным тёмным и давлеющим Гектором и женщинами своего дома, светлыми и мягкими. Колонны на заднем плане призваны подчеркнуть гендерное разделение полотна. Парису предстоит сложный выбор — между путями «мужчины» и «женщины» — пойти на войну или остаться дома. Сама фигура героя недаром как бы разделена светом и тенью на две половины — тёмную и светлую. К тому же она является самоцитатой художницы из картины, изображающей Ганимеда. Парис нарисован стол андрогинно, что, делая с этого полона копию, художник Гавриил Скородумов принял его за «Ахилла среди дочерей Ликомеда».

В гравюре с картины Кауфман «Ахилл среди дочерей Ликомеда» мы видим сцену из мифа, который повествует о том, как Ахилл скрывался от призыва на войну. Проявив хитрость, он переоделся в женщину и присоединился к дочерям царя Ликомеда, затерявшись между ними. Чтобы раскрыть обман Одиссей переоделся восточным торговцем. Он предстал перед двором и преподнес царю подарки — женские одежды и оружие. И первой неосознанной реакцией Ахилла был выбор меча, что мгновенно раскрыло его. При этом он нарисован совершенно неотличимым от женщины. Лишь по подписи мы узнаём сюжет. Это тем более интересно в разрезе любви Ахилла и Патрокла и спора античных философов о том, кто из них был любящим, а кто — любимым.

Эти две картины необычно ярко для XVIII века иллюстрируют текучесть и неоднозначность гендера, что кажется многим парадоксальным даже в веке XXI.

Ганимед в европейской традиции

Картина «Ганимед». Подражатель Микеланджело Буонарроти (1475-15-64), XVII в. ГЭ-6026. В фонде

Скульптура «Ганимед с орлом». Адамо Тадолини. Италия, 1825–1828 гг. Мрамор. Н.ск-120. Зал 242

Культура Античности оказала огромное влияние на Европу. Эпохи Возрождения и Классицизма напрямую связаны с этим наследием. Квирная мифология проникла в европейскую цивилизацию вместе со всеми прочими античными сюжетами. Правда ренессансные мыслители дабы не конфликтовать с Церковью благоразумно перерабатывали греко-римские легенды в христианские аллегории. В частности, миф о похищении Ганимеда был представлен ими как символический рассказ об апостоле Иоанне Богослове, евангельским атрибутом которого считался орёл. Также возносящая в небо человека птица стала восприниматься как аллегория Иисуса Христа, а сам сюжет олицетворял стремления человеческой души к богу. Благодаря таким трактовкам данный образ можно найти даже на воротах Собора Святого Петра в Риме. При этом подспудно Ганимед как и в античные времена продолжал оставаться знаковой фигурой и символом однополой любви.

В фондах Эрмитажа хранится картина по рисунку уже упомянутого нами творца эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти. Оригинал произведения был подарен возлюбленному художника итальянскому дворянину Томмазо деи Кавальери. На картине взаимосвязь Ганимеда и орла далека как от сдержанности античных изображений, так и от христианской морали. Тела юноши и птицы экстатически переплетены и не совсем понятно воспаряют ли они в небо или возлежат в постели.

В собрании Эрмитажа также представлена скульптура «Ганимед и орёл» неоклассика Адамо Тадолини. И хотя личность итальянского художника относительно квир-темы остаётся тайной, но его скульптура является на наш вкус авторов каталога одним из самых ярких гомосексуальных артефактов музея. Влюблённые запечатлены в динамичных и откровенно страстных взаимных объятиях. Их взгляды с лучезарной нежностью направлены друг на друга, так что кажется что они вот-вот поцелуются. Схожая по эмоциональному напряжению скульптура Ганимеда с орлом того же автора есть в собрании Чатсуорт-хауса в Великобритании.

Скульптура «Ганимед с орлом». Альберт Торвальдсен. 1817 г. Н.ск-2341. В фондах

Скульптура «Ганимед». Альберт Торвальдсен. 1816 г. Н.ск-1370. Зал 241

Ганимед был излюбленным героем гениального неоклассического датского скульптора Альберта Торвальдсена. В коллекции Эрмитажа представлены две его скульптуры. Одна изображает лиричную интерпретацию древней иконографии Ганимеда, кормящего орла. Вторая представляет троянского принца в образе виночерпия, элегантно переливающего вино-нектар из воздетого над головой кувшина в чашу. И хотя эти образы далеки от эротизма, однако такая фиксация автора примечательна и достойна внимания.

Счастье и трагедия Гиацинта

В коллекции европейского искусства Эрмитажа есть также произведения с изображением выше озвученного миф о любви бога Аполлона и юноши Гиацинта.

Ваза «Аполлон и Гиацинт». Муранское молочное стекло. 15-00-10 гг. Ф-468. В фондах

Гравюра «Гиацинт, превращаемый в цветок». Огюстэн де Сент-Обен. 17-70-80 гг. У-1769/78. В фондах

Представленные в каталоге предметы отличаются необычной иконографией. На вазочке «Аполлон и Гиацинт» один юноша повёрнут к зрителю спиной и кладёт своему спутнику ладонь руки в область сердца, тогда как второй тянет руку к более чем нескромно обозначенным ягодицам первого. На гравюре с изображением посмертного преврещения Гиацинта в цветок Аполлон чертит на стебле растения эпитафию. А рядом стоит грустящий бог любви Амур.

Гравюра «Аполлон и Гиацинт». По фреске Аннибале Карраччи. XVII век. ОГ-13-05-25. В фондах

Гравюра «Аполлон и Гиацинт». Д. Кунего по фреске Доменикино. 1773 год. У-144/33. В фондах

В коллекции Эрмитажа также находятся гравюры, сделанные с знаменитых фресок художников итальянского Возрождения Аннибале Карраччи и Доменикино. На первой мы видим счастливое вознесение Гиацинта вместе с Аполлоном на крыльях божественной любви на небо. А на второй — горе потери. Прекрасное, но мертвое тело повисает на руках у возлюбленного.

В XX веке сюжет утраты любимого, в частности смерть Гиацинта, приобрёл особое значение в квир-субкультуре в связи с разразившейся эпидемией ВИЧ-инфекции, приводившей к внезапной и скорой смерти многих гомосексуальных молодых людей того времени. В 1980-х годах полиция коммунистической Польши провела спецоперацию под кодовым названием «Гиацинт», в ходе которой гомосексуальные мужчины подвергались репрессиям. В 2023 году в Гамбурге была основана одноименная русскоязычная квир-организация.

Озорство Бенвенуто Челлини

«Персей с головой Медузы» по модели Бенвенуто Челлини и оригинал нач. VIII века во Флоренции. Н.ск-343. Зал 230

В эрмитажной коллекции есть бронзовая статуэтка «Персей с головой Медузы» по модели уже упомянутого нами ранее в самом начале Бенвенуто Челлини. Данная статуя, оригинал которой хранится во Флоренции, отличается выраженным эротическим зарядом. Поза юноши, считавшегося в том числе возлюбленным бога Гермеса, расслаблена, его крепкое тело стоит в изящной, но исполненной силы позе, подчеркивающей все его соблазнительные резкие изгибы. А направление клинка не поддаётся никакой другой трактовке кроме фаллической. В эрмитажной фигурке меч когда-то был отломан, возможно из соображений приличия. Наравне со статуей «Ганимед и орёл» это одна из самых откровенно «хулиганских» скульптур Челлини. А для автора данного каталога — одно из первых чувственных переживаний.

Коллекция европейских резных камней

Зарождение гомосексуальной субкультуры в XVIII веке привело в тому, что начали появляться порождённые ей артефакты. Мы приведем лишь несколько примеров из собрания резных камней Эрмитажа. Все они, к сожалению, не представлены в постоянной экспозиции, что расценивается нами, учитывая их уникальность, как ещё один пример музейной цензуры.

Для представителей гомосексуальной субкультуры античная цивилизация казалась неким «золотым веком», в отличии от враждебной им современности. Поэтому не удивительно, что при создании ассоциируемых с собою предметов они обращались именно к древней истории.

Камея «Адриан и Антиной». Италия, вторая половина XVIII в. Коралл. Золото. К-5487. В фонде

В собрании Эрмитажа есть уникальная камея «Адриан и Антиной», являющаяся крайне редким даже для XVIII века двойным портретом возлюбленных, поскольку такое изображение допускало мало маневра для его толкования, а значит откровенно маркировала владельца как гомосексуала. Изображённые на камне профили голов мужчин кажется вот-вот поцелуются. Похожие резные камни есть в музеях Метрополитен и Вюртемберга. Любовь Антиноя и Адриана являлась культовой историей в модерновой гомосексуальной субкультуре.

Инталия «Сократ и Алкивиад». Англия, около 1794 г. Сард, золото. Браун, Уильям и Браун, Чарльз. И-4073. В фонде

Камея «Ганимед, Эрот и орёл». Италия, начало XIX в. Сардоникс. К-1929. В фонде

Два других камня не столь красноречивы. На одном из них изображены Сократ и Алкивиад. Согласно античной истории юноша Алкивиад был не только учеником мудреца Сократа, но и благодаря специфичной греческой традиции отношений между учителем и учеником — его любовником. Известно множество классических картин, изображающих как Сократ уводит Алкивиада из постели с женщинами. И зрителям было вполне понятно, что не только учёбы ради.

Третья камея изображает уже знакомый нам сюжет с Ганимедом и орлом. Но чтобы духовность картины не допускала неоднозначного прочтения — между ними добавлена фигура бога любви Эрота, что прямо указывает на характер взаимоотношений изображенных. Ганимед также стал одной из знаковых фигур модерновой гомосексуальной субкультуры. В собрании Эрмитажа также стоит отметить камею с микелянджеловским похищением Ганимеда.

Антиной и египтомания

Парные статуи Антиноя-Осириса. По оригиналу II в. н. э. 1790-е гг. Н.ск 18-61-87. Зал 97

Бюст Антиноя-Осириса. Конец XVIII века. Н.ск-2237. В фондах

Второму ренессансу изображений образа Антиноя в искусстве Европы способствовало зарождение явления «египтомании» в XVIII веке. В результате чего его портрет был многократно тиражирован, но уже без прямой связи с квир-культурой. Смерть Антиноя даже стали интерпретировать как самоубийство от неразделённой любви к женщине или самопожертвование во имя Христа.

Христианские символы в квир-преломлении

Картина «Святой Себастьян». Никколо Реньери. Италия 1620. ГЭ-5564. Зал 237

Картина «Святой Себастьян». Пьетро Перуджино. Италия, 1493–1494 гг. ГЭ-281. Зал 213

Майолика «Святой Себастьян». Джованни делла Роббиа. Ок. 1510 г. Н.ск-1423. Зал 229

Однако гомосексуальная субкультура довольствовалась не только античным наследием, но и стремилась присвоить себе в том числе образы христианской мифологии. В результате одной из самых популярных квир-фигур в истории стал святой Себастьян. Дело в том, что художники Европы, будучи ограничены в изображении красоты мужского тела, все равно продолжали рисовать его, но прикрывались при этом христианскими сюжетами. А Церковь часто поступала по принципу, что если не можешь предотвратить восстание, то надо его возглавить. К тому же такая «терпимая» эротика привлекала людей в храмы, а значит пополняла церковную казну.

Согласно христианской мифологии Себастьян был римским легионером, который уверовал в Христа и отказался от язычества. В наказание за это император Диоклетиан велел казнить его путем расстрела из лука. Но святой выжил и повторно явился к правителю дабы засвидетельствовать перед ним силу своей веры. На сей раз по приказу Диоклетиана он был забит камнями до смерти.

Легионеры в Риме были зрелыми мужчинами, носящими бороды. Но художники начиная с эпохи Возрождения стали изображать Себастьяна молодым безбородым и неизменно обнажённым юношей. При этом, как правило, его казнь рисовалась ими мало похожей на убийство, без следов боли и смерти, скорее как религиозный экстаз… или просто экстаз. Такие чувственные образы не могли не привлечь квир-взгляд. Тем более что пронизывающие тело стрелы вполне прозрачно могут интерпретироваться как фаллические символы.

В коллекции Эрмитажа находится картина итальянского художника Никколо Реньери, которая является парафразом произведения Гвидо Рени, воспетого японским писателем-квиром Юкио Мисимой и ставшего одной из самых известных «гей-икон» мира. На ней изображен обнаженный юноша в расслабленной позе контрапоста, его руки перекрещены и подняты над головой, взгляд экстатически поднят вверх, так что по его лицу не понятно — испытывает он боль или наслаждение. При этом, в отличии от Рени, Реньери изображает даже не подтянутого юношу, а стройного эфеба.

Картина Пьетро Перуджино в отличии от многих аналогичных изображает святого Себастьяна не целиком, а по грудь. И тем не менее это не лишает её эротической напряженности. Тело юноши выписано наполненным внутренним светом и теплом, голова в романтической задумчивости запрокинута назад, подчеркивая длинную и нежную шею, которую пронизывает единственная стрела, элегантно подписанная золотыми буквами именем художника. И непонятно стрела это или аллегория поцелуя.

Среди множества изображений святого Себастьяна в коллекции Эрмитажа выделим ещё статую-майолику итальянского художника Джованни делла Роббиа. Эта тонкая, почти ажурная белоснежная статуя исполнена светом, красотой и эротичностью.

Картина «Давид и Ионафан». Рембрандт Харменс ван Рейн. Голландия, 1642 г. ГЭ-713. Зал 254

Хотя христианская мифология «официально» не имеет позитивных гомосексуальных сюжетов, однако люди с пытливым умом искали их и находили. Один из самых знаменитых эпизодов — отношения ветхозаветных принцев Давида и Ионафана. Согласно Библии юноши любили друг друга «пуще женщин» и принесли друг другу клятвы, странным образом напоминающие брачные и сопровождавшиеся раздеванием. В XX веке этот сюжет стал классическим для квир-богословия, прежде всего в новаторском философском труде русского богослова Павла Флоренского «Столп и утверждение истины» (1914). Но и ранее такая интерпретация видимо не была чем-то невозможным.

Нидерландский художник Рембрандт Харменс ван Рейн в своей картине, выставленной ныне в Эрмитаже, изобразил библейский сюжет прощания Давида и Ионафана, когда из-за политических интриг и угрозы убийства Давид был вынужден покинуть Израильское царство. Это последняя прижизненная встреча юношей. Ионафан изображён лицом к зрителю, он обнимает Давида, который рыдает у него на груди, лицо изгнанника скрыто водопадом золотых волос.

Особенность этой вроде вполне прозаичной сцене придает то, что Рембрандт, как он часто поступал, внёс в картину автобиографическую составляющую. Дело в том, что незадолго до написания полотна умерла его любимая жена Саския. Картина изображает прощание художника с ней. Ионафана Рембрандт изобразил со своим лицом. А за длинными белокурыми волосами Давида художник аллегорически подразумевал лицо своей жены. Таким образом для Рембрандта не было откровением, что он изображает трагедию прощания возлюбленных, а не просто друзей.

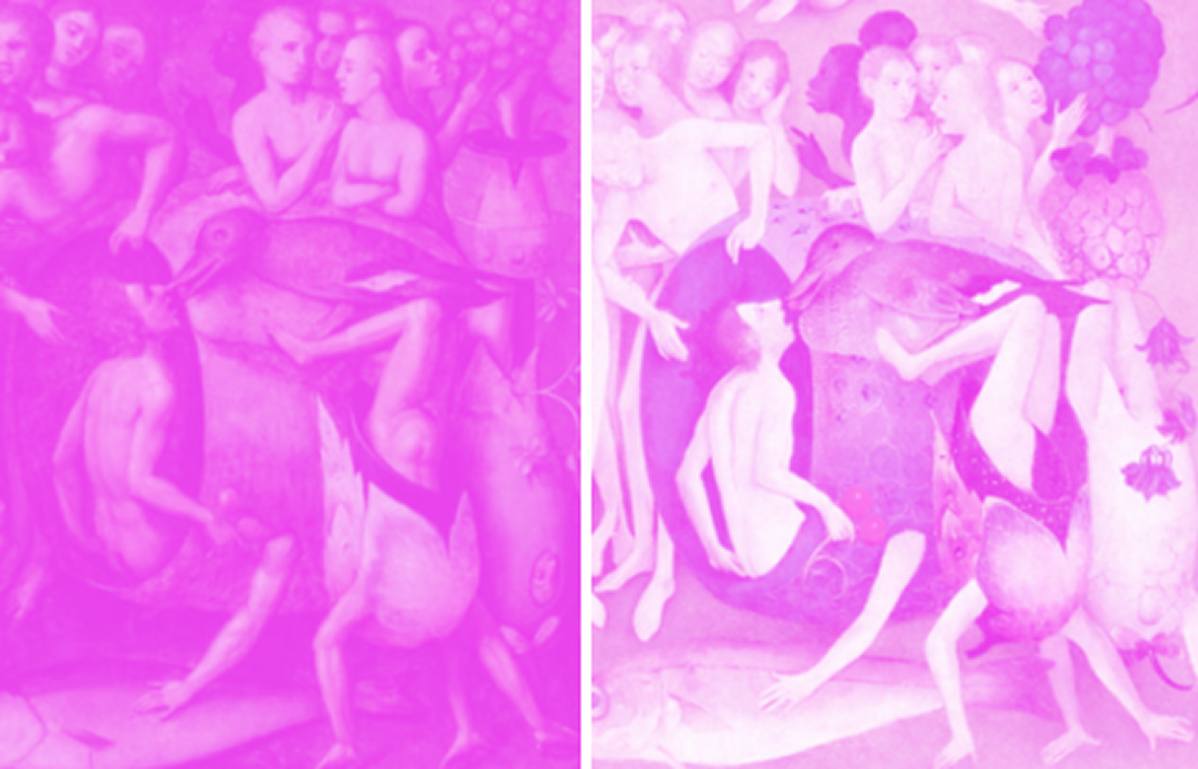

«Райский сад». Копия картины Иеронима Босха (1450-1516). Нидерланды, середина XVI века. Дерево, масло. ГЭ-4244. Зал 262

Конечно христианские художники-моралисты в осуждении человеческих пороков не могли не изображать однополые отношения («содомию») как один из частных примеров самого страшного с точки зрения той эпохи греха — секса.

В этой связи мы обратимся к картине другого нидерландского художника — Иеронима Босха — «Саду земных наслаждений». В Эрмитаже хранится её старинная копия. Картина тем интереснее, что является примером шифрованного изображения гомосексуальности. Причём при её рисовании Босх мало пользовался стандартными для европейских художников кодами, призванными иносказательного проиллюстрировать грех. Он предпочитал создавать свои собственные «ребусы».

Первую аллегорию найдёт даже неискушённый зритель. Она разлетелась многочисленными мемами по Интернету. В центре картины чуть справа мы видим сцену, в который один мужчина вырывает (или вставляет?) цветы из (в?) пятой точки другого, стоящего в коленно-локтевой позе. На списке художник копировальщик изображает бело-голубые цветы, возможно колокольчики, которые в Европе были одним из фаллических и гомосексуальных символов. В оригинале Босх изображал цветы алыми и синими…

Вторая, выделяемая искусствоведами сцена, находится ниже и левее первой. На ней обнажённый мужчина ест ягоду из клюва утки. В символике Босха ягода это атрибут порока. А утка считалась в Европе самой «грязной» птицей. Мужчина размещен внутри синего и полого, словно выеденное яйцо, плода, из которого торчит рука другого мужчины, ласкающая рыбу, которая в данной сцене интерпретируется как метафора фаллоса. Чтобы развеять сомнения зрителей первый мужчина держит ягоды у своего паха. Ровно в этой проекции должна располагаться голова мужчины, ласкающего рыбу. Вот такой ребус орального секса.

Иконография Петра Великого

Портрет императора Петра I. Питер ван дер Верф. Голландия, 1690-е гг. ЭРЖ-1854. Зал 157

Портрет императора Петра I. Копия по Годфри Неллеру (1690-е гг.). Голландия, XIX век. ЭРЖ-3295. Зал 151

Российский царь Пётр I был известен как многочисленными романами с женщинами, так и, по ряду свидетельств, с мужчинами. Одной из его привязанностей исследователи называют Александра Меншикова, многолетняя дружба с которым действительно была примечательной. Так в ранней переписке царь обращался к нему «mein Herz», «mein Herzchen» (с нем. «моё сердце», «моё сердечко»), и только позднее — «мой друг». Кроме того, Меншиков был воплощением всех черт, которые Пётр I обычно в людях ненавидел — неграмотности, казнокрадства и неосведомлённости в военном деле. Тем не менее он был ближайшим другом царя до самой его смерти.

Любопытна ранняя прижизненная иконография императора Петра I, созданная за границей. Представленные в основной экспозиции Эрмитажа портреты царя любопытны в своей символике. Первый изображает его горделиво подбоченившуюся фигуру с гипертрофированным фаллическим символом — держимым правой согнутой в локте рукой скипетром, упирающимся под характерным углом в область паха. На втором, который ранее открывал портретную галерею династии Романовых, молодой гладковыбритый царь нарисован по-женски изящным с элегантно выдвинутой вперёд ножкой и правой рукой, держащей подзорную трубу… скорее «проактивно». В сочетании с безбородостью, ассоциирующейся в русской крестьянской культуре с гомосексуальностью, это было в тогдашней России кричаще «нетрадиционно». Любопытно, что ныне упоминание о картине на сайте Эрмитажа исчезло. Баг или фича? Мы не знаем.

Женские союзы Античности

Статуя «Амазонки». Эмиль Вольф. Германия, 1847 год. Мрамор. Н.ск-107. Зал 242

Статуя «Три грации». Антонио Канова. Италия, 1813–1816 гг. Мрамор. Зал 241

Хотя женщины практически всю историю человечества были исключены из процесса создания предметов искусства (а также формирования на них спроса), однако при внимательном рассмотрение можно разглядеть лесбийские мотивы в произведениях, созданных художниками-мужчинами.

Статуя «Амазонки» немецкого скульптора Эмиля Вольфа изображает легендарных античных воительниц. Согласно древнегреческим мифам они образовывали племя, состоящее исключительно из женщин. Для воспроизведения потомства амазонки вступали в связь с мужчинами других народов. Родившихся мальчиков они отсылали отцам (по другой версии — убивали), а из девочек воспитывали новых амазонок. По общему мнению они также практиковали однополые отношения между собой. Атрибут амазонок — топор лабрис стал в XX веке символом лесбиянок. Скульптура в Эрмитаже изображает двух женщин после боя. Одна из них нежно обнимает за голову упавшую на колено (видимо раненую) подругу и придерживает её за плечо, их взгляды чувственно устремлены друг на друга. Они выглядят не только скорбными, но печально-романтическими.

Другая примечательная для нас скульптура принадлежит авторству знаменитого итальянского неоклассика Антонио Канове. Заказанная для жены Наполеона императрицы Жозефины, статуя «Три Грации» является шедевром мирового уровня. Согласно античной мифологии грации были богинями изящества, красоты и радости. По традиции они изображались в виде трех обнажённых женщин, обнимающихся в танце друг с другом. Канова несколько отступил от данного канона, изобразив граций интимно обнимающимися друг с другом. А соприкосновения двух из них нежно склонёнными головами и вовсе по замечанию искусствоведов носит выраженный эротический заряд. Примечательно, что в XX веке фарфоровые копии этой скульптуры воспринимались некоторыми лесбиянками как атрибут их чувственности.

Сапфо с острова Лесбос

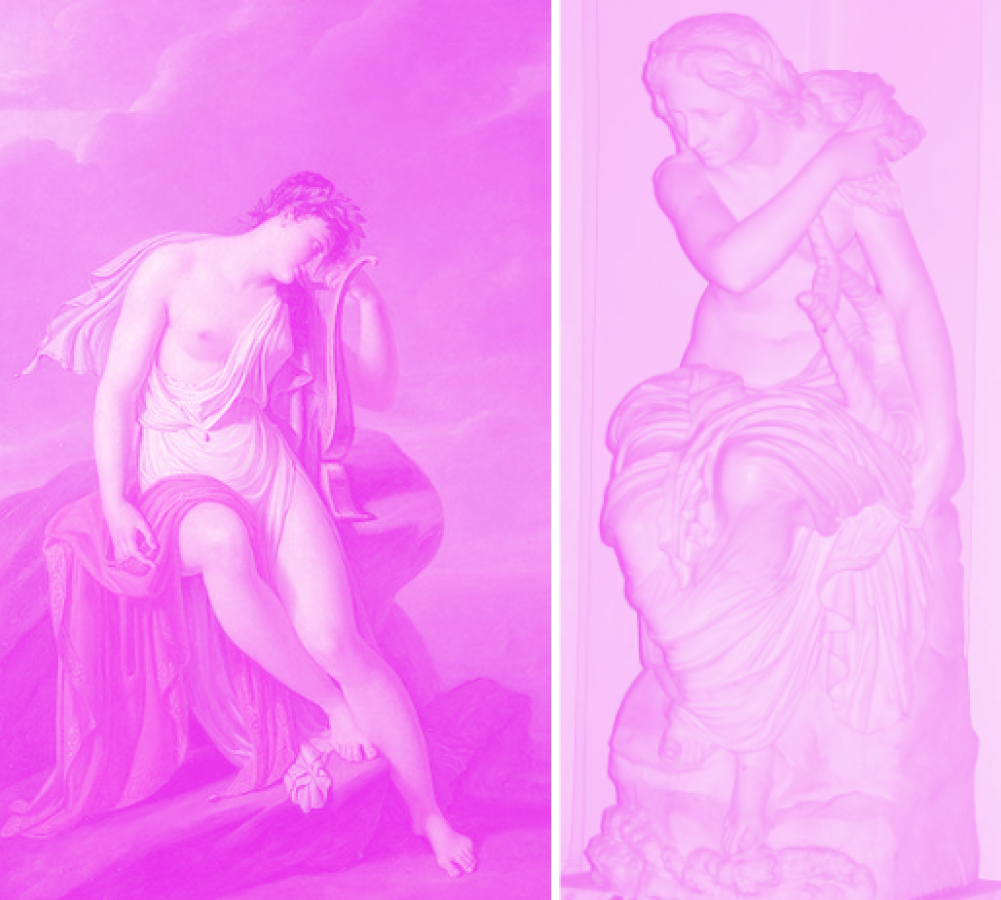

Картина «Сафо на Левкадской скале». Пьер-Нарсис Герен. Франция, начало XIX века. ГЭ-7242. В фонде

Скульптура «Сафо». Жан-Батист Клезинже. Франция, XIX век. Н.ск-901. В фонде

Одним из самых популярных полумифических сюжетов о любви между женщинами является история жизни древнегреческой поэтессы Сапфо (Сафо) с острова Лесбос. Именно по её имени и по названию её места жительства такие связи стали называться в Европе «сапфическими» и «лейсбийскими». Сочинение стихов принесло Сапфо всенародную, а позже и всемирную славу на века. Также поэтесса основала в своем городе некий «клуб» женщин, в котором в том числе по предположению исследователей практиковались однополые отношения.

Поэзия Сапфо со временем была утрачена и дошла до нас в основном в переложении иных авторов. До XX века как правило её адресованная женщинам любовная лирика (в тч. «Ода Афродите») переводилась как адресованная мужчинам. Кроме того, несмотря на широкую подспудную известность Сапфо как лесбиянки, в Европе была создана гетеросексистская легенда о несчастной любви Сапфо к юноше Фаону. Согласно этой истории отвергнутая в своих чувствах к более молодому человеку поэтесса в отчаянии бросилась в море со скалы и погибла. Именно момент размышлений на камнях у обрыва, чаще всего изображали художники Сапфо. Примеры таких произведений есть и в коллекции Эрмитажа: картина Герена и статуя Клезинже. Оба экспоната изображают сидящую в задумчивости полообнажённую деву, обнимающую лиру. А может на них Сафо просто изображена в во время сочинения стихов к возлюбленной? Ответ зависит от вашего понимания истории искусства.

И снова Диана и Каллисто

Картина «Юпитер и Каллисто». Якопо Амигони. Италия, ок. 1739 года. ГЭ-251. В фонде

Картина «Юпитер и Каллисто». Михаил Александрович Зичи. Венгрия-Россия, 1862. В фонде

Как было упомянуто выше, одним из популярных у европейских художников лесбийских античных сюжетов являлся миф о соблазнении богом Юпитером нимфы Каллисто. В коллекции Эрмитажа есть полотна авторов-мужчин на эту тему. И они примечательны с точки зрения квира.

Так барочная картина итальянца Якопо Амигони изображает откровенные, но нежные и романтические объятия двух полуобнажённых девушек. Каллисто сидит на коленях ЛжеДианы, за накидкой которой прячутся Амур с орлом, намекающие на тайну происходящего. Нимфа стеснительно опустила глаза, однако её наклон и обнимание подруги не выглядят пассивными. На фоне её более возвышенного композиционного положения и почти одинакового светлого тона двух фигур, взаимная активность девушек размывают их подразумеваемые гендерные роли.

Картина венгерского художника Михаила Зичи уже откровенно страстна и своими необычно изогнутыми линиями приближается к раскрепощённой эстетике ар-нуво. Более того, на ней отсутствует традиционное изображение орла Юпитера, что заставляет задуматься о том, не истинная ли Диана перед нами? Обнажённая Каллисто на картине изнемождённо-сладостно лежит на земле, раскинув ноги, опущенные в озеро. Между ними грациозно словно цапля, стоя на одной ноге, изображена нагая Диана. Она сгибается под прямым углом, нежно целуя нимфу в подбородок, обнимая её за шею левой рукой и грациозно отворя в сторону правую. При этом выразительные ягодицы остаются в тени, а в центре светлым пятном мы видим изгиб спины, смещающий акцент с эротического на чувственный. Такая иконография не характерна для мифа о Каллисто, но очень созвучна откровенным лесбиянкам Прадье и Родена.

К сожалению оба произведения не представлены в постоянной экспозиции Эрмитажа, что также не может не наводить на мысль о цензурных ограничениях. Впрочем, произведённые мужчинами и по заказу мужчин, эти картины были скорее «декоративным» изображением лесбийской любви, создаваемыми на потеху мужчинам же. Что не исключает женский квир-взгляд на них. Именем Каллисто была названа ярославская ЛГБТ-правозащитная организация, существовавшая в 2010-х годах.

Картина «Юпитер и Каллисто». Якопо Амигони. Италия, XVIII век. ГЭ-6698. В фонде

В запасниках Эрмитажа также хранится ещё одна картина Якопо Амигони на это сюжет. Но в ней ЛжеДиана-Юпитер изображен_ы уже в виде предельно андрогинной фигуры, что достаточно необычно для иконографии данного мифа в европейском искусстве.

Женская травестия в России

Конный портрет императрицы Елизаветы. Неизвестный художник. Россия, XVIII век. ЭРЖ-3286. Зал 167

Портрет Екатерины II верхом. Вигилиус Эриксен. Дания, 1764 год. ГЭ-4734 и ГЭ-1312. Зал 169 и Зал 311 Главного штаба

Отдельное внимание стоит уделить выставленным в Эрмитаже примерам «женского политического трансвестизма». На парадных конных портретах в Эрмитаже императрицы Елизавета и Екатерина II изображены в мужских военных мундирах и мало напоминают женщин. Только натуральные косы, контрастирующие с кудрями париков, маркируют истинный пол наездниц. Действительно обе царицы периодически облачались в одежду противоположного пола. И это воспринималось их современниками именно как гендерная инверсия. Но специфика состоит в том, что она носила… политический характер. Дело в том, что поскольку возглавляемое императрицами государство было патриархальным, то периодически для подкрепления своей власти они были вынуждены представать перед своими подданными «как патриархи». Таким образом, по широко известной социологической концепции, наделяющей правителя двумя телами — политическим и физическим, в данном случае политическое тело цариц имело иной пол нежели физическое. Как это соотносилось с их личным идентичностями нам, к сожалению, не известно.

Иначе можно прочесть знаменитый портрет княгини Екатерины Дашковой авторства Сальваторе Тончи. Она была женщиной, опередившей своё время — не просто получившей в XVIII веке отличное образование, но и ставшей одним из лидеров российской эпохи Просвещения. Дашкова возглавляла сразу две академии (Императорскую академию наук и Российскую академию словесности), что было для того времени беспрецедентным в мире случаем. Подобные достижения уже делали женщину в глазах её современников некоей «трансвеститкой», покусившейся на мужские привилегии.

Но есть и ряд иных интересных обстоятельств в биографии княгини. Так, характер отношений между императрицей Екатериной Великой и Екатериной «Малой» Дашковой является предметом дискуссии квир-историков. Подруга княгини против воли российского двора вывезла рукописи её дневников из России. Согласно некоторым трактовкам опубликованных за границей мемуаров, княгиня любила императрицу в прямом смысле этого слова. И в дальнейшем, после их размолвки, рано овдовевшая Дашкова была окружена не поклонниками-фаворитами, а «близкими подругами», отношения с которыми также любопытны и некоторые прозорливые наблюдатели характеризовали их как любовные.

Портрет «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова в ссылке». Сальваторе (Николай Иванович) Тончи. Россия. Конец XIX века. Зал 169

После смерти Екатерины II княгиня попала в опалу у унаследовавшего трон императора Павла. Он отправил её в ссылку под Новгород. Именно в этот период жизни Дашкова запечетлена на картине Тончи. Он нарисовал её одетой в мужскую одежду и с орденом на груди. Такое обличье может трактоваться как признак её стеснённых обстоятельств в ссылке, а может — как жест несломленности в виде «политического трансвестизма». И до ссылки княгиня нередко носила мужской костюм. Однако если смотреть на картину квир-взглядом, то можно отметить, что гомосекуальные люди до XX века часто воспринимали свою сексуальность через призму трансформации понимания своего пола — «я человек, в женскую грудь которого Бог вложил мужское сердце». Таким образом, изображаемая гендерная инверсия может быть прочитана как маркер гомосексуальности.

Обращает на себя внимание то, что из всего массива артефактов, представленных в данном каталоге, в электронной базе Эрмитажа отсутствует только эта картина и древнегреческий эротический килик.

Заключение

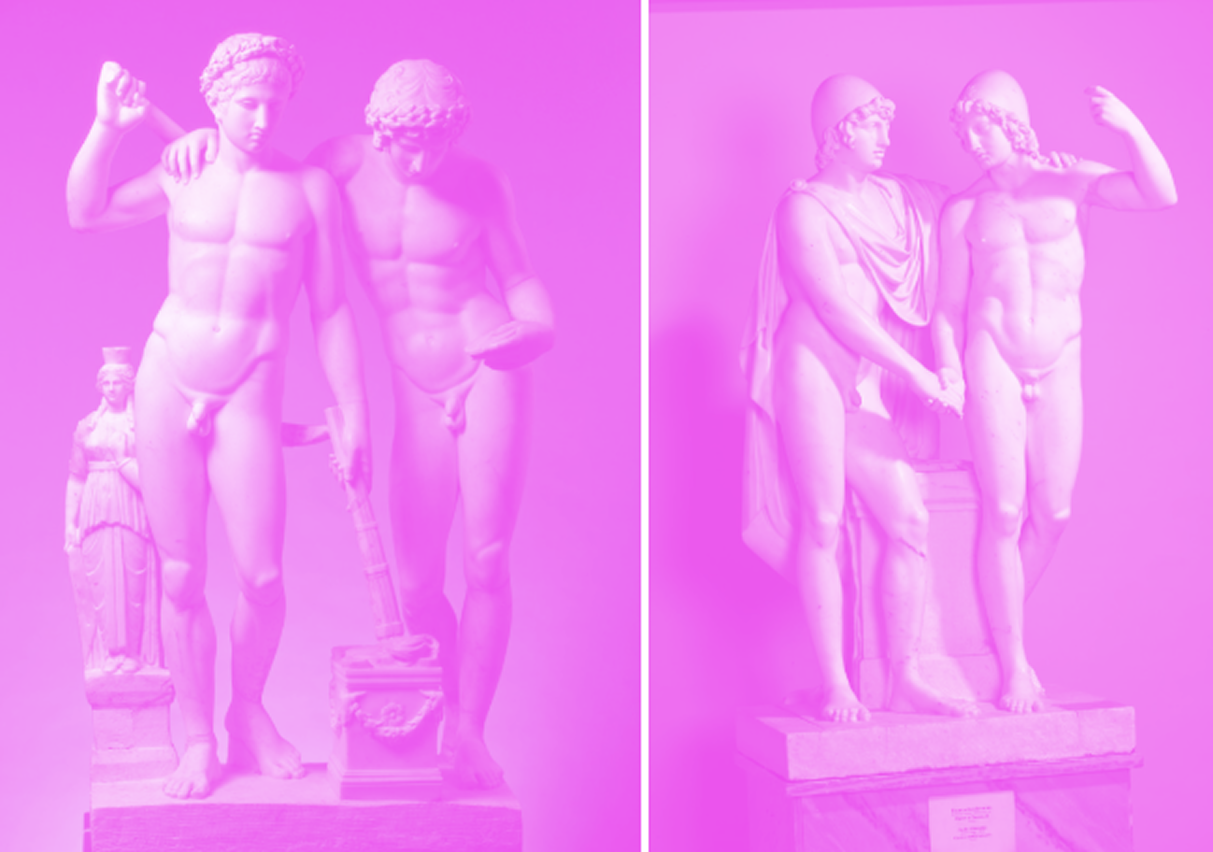

Копия скульптурной группы Сан-Ильдефонсо. Карло Альбачини. Италия, конец XVIII века. Мрамор. Н.ск-772. Зал 1

Скульптура «Орест и Пилад». Карло Альбачини. Италия, конец XVIII века. Мрамор. Н.ск-771. Зал 1

Заканчивая нашу квир-прогулку по Эрмитажу, мы предлагаем пройти к главному входу в музей — у Иорданской лестницы Зимнего дворца. Холл перед ней украшают две парные скульптуры итальянского художника Карло Альбачини. Первая является копией знаменитой античной «группы Сан-Ильдефонсо», которая изображает двух обнимающихся обнаженных молодых людей в лавровых венках. Эту статую исследователи прошлого трактовали то как изображение Адриана и Антиноя, то — как легендарных древнегреческих героев-возлюбленных Ореста и Пилада. Вторая скульптура, являющаяся оригинальным произведением XVIII века, также представляет собой двух обнимающихся обнажённых юношей в остроугольных фригийских шапочках. Вероятно это ещё одно изображение Ореста и Пилада. Так буднично и без скандала две откровенные гоморомантические скульптуры встречают и провожают посетителей музея. И это, слава богу, видят дети.

Постскриптум

Хочется отметить, что данный каталог не является исчерпывающим, даже просто потому что многие представленные здесь сюжеты повторяются в десятках произведений искусства, хранящихся в Эрмитаже. Однако автору данный обзор кажется достаточно полным для первичного раскрытия темы, ранее в литературе не рассматриваемой. В фондах музея ещё есть много интересных артефактов, которые их хранители считают «невозможными для показа». К сожалению некоторые из них мы не раскрываем в данном каталоге, чтобы не подвергать опасности работников Эрмитажа. Если вы считаете, что мы допустили значимые упущения, то, пожалуйста, напишите нам на почту wkyrka@gmail.com.

Больше подрыва традиционных ценностей: